This is a SEO version of 110808_KT_August-September_web_ID17186. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »45

44

PERSONALIEN / FORSCHUNG

Ausgezeichneter Trainer für ultraschallgestützte Regionalanästhesie

Preisträger: Dr. Jens Keßler, Anästhesist im Überregionalen Zentrum für Schmerztherapie und Palliativmedizin der Anästhesiologischen Klinik

Auszeichnung: Young Teaching Recognition Award der European Society of Anaesthesiology (ESA)

Dotierung: Die Auszeichnung ist mit der Einla-dung verbunden, bei Tagungen nationaler Ge-sellschaften sowie dem Europäischen Anästhe-siekongress 2012 in Paris zu referieren. Leistung: Seit 2003 engagiert Dr. Keßler sich in der Lehre und Weiterentwicklung der ultra-schallgestützten Regionalanästhesie, erarbei-tete ein Trainingsmodell und Lehrkonzepte, schult Kollegen im In- und Ausland. Seit 2010

ist er stellvertretender Vorsitzender der Sektion Anästhesiologie innerhalb der Deutschen Ge-sellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) – der aktuell wachstumsstärksten Sektion, die er 2005 mitbegründete. Für seine herausragenden Lehrleistungen auf diesem Gebiet ist er nun bei der Euroanaesthesia 2011 in Amsterdam ausge-zeichnet worden. Ultraschall gewinnt in der An-ästhesie zunehmend an Bedeutung: Spezielle Verfahren erleichtern die punktgenaue Betäu-bung von Nerven oder genaue Platzierung von Kathetern in Blutgefäßen.Gadofuorine M kann nun im Tierversuch dazu beitragen, die Wirkung neuer Therapien genau zu verfolgen und zu ver-bessern. Auch ein zukünftiger Einsatz bei Pati-enten ist denkbar. TB

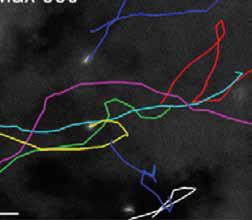

Mit seiner Forschung zur Fortbewegung des Malaria-Erregers im menschlichen Körper hat Dr. Friedrich Frischknecht, Abteilung für Parasitologie im Department für Infektiologie, einen ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrates in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen Euro für fünf Jahre eingeworben.

Wie gelangen die einzelligen Parasiten (Plasmodien) von der Haut in die Blutbahn und von dort in Leberzellen? 2009 beobachtete Frischknecht im Rahmen des Exzellenzclusters CellNetworks erst-mals den Fortbewegungsmechanismus mit Hilfe einer neuartigen Mikroskopietechnik; 2011 zeigte seine Gruppe, dass diese Fortbe-wegung nicht wie bei vielen Mikroben von chemischen Reizen, son-dern durch die Architektur der Umgebung bestimmt ist. Inzwischen

hat er in Zusammenarbeit mit den Teams um Profes-sor Dr. Joachim Spatz und Professor Dr. Ulrich Schwarz von CellNetworks weitere Methoden entwi-ckelt, um die Bewegung im Detail zu untersuchen. „Wir möchten die Schlüs-selmechanismen und die dazu

notwendigen Proteine identifzieren. Wenn wir den Vorgang ge-nauer verstehen, können wir eventuell Moleküle herstellen, die ihn blockieren“, so der Forscher.

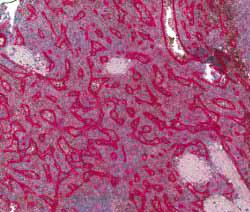

Virusinfzierte Zellen bilden in großen Mengen das Eiweiß Tetherin, auch CD317

genannt. Es sorgt dafür, dass sich neu ge-bildete Viren nicht von ihrer Wirtszelle ab-lösen und somit keine weiteren Körper-zellen befallen können. Jetzt haben Professor Dr. Oliver Keppler, Arbeits-gruppenleiter in der Abteilung Virologie im Department für Infektiologie, und seine Mitarbeiter erstmals nachgewie-sen, dass der Abwehrstoff CD317 – an-ders als bislang angenommen – fast überall im Körper gebildet wird. In Zu-sammenarbeit mit Dr. Felix Lasitschka vom Pathologischen Institut unter-suchten sie Gewebeproben aus 25 ver-

schiedenen menschlichen Organen und wiesen in allen Proben CD317 nach, wenn auch unterschiedlich häufg. Nun wollen die Forscher u.a. herausfnden, wie man diese Form der Abwehr unterstützen und spezifsche Gegenmaßnahmen mancher Viren entkräften kann. CD317 ist vor allem gegen Viren mit Hülle wie u.a. das Grippe-virus (Infuenza), HIV und Lassa-Virus wirksam. Die Arbeiten wurden online in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences USA“ ver-öffentlicht.

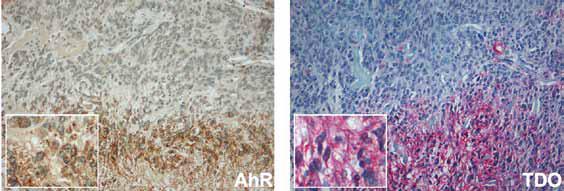

Forscher um Professor Dr. Michael Platten (Ex-perimentelle Neuroim-munologie am DKFZ), Professor Dr. Wolfgang Wick und Dr. Christiane Opitz (Neuroonkologie am Klinikum) haben ei-nen neuen Stoffwech-selweg entdeckt, der bei Patienten mit bös-artigen Hirntumoren

(Gliome) den Tumor aggressiver macht und das Immunsystem schwächt. Die Blo-ckierung dieses Stoffwechselwegs mit Hilfe von Medikamenten stellt einen neu-en Angriffspunkt für die Krebsbehandlung dar. Die Arbeiten sind in der bedeutenden Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.

„Wir konnten in Krebszellen von Gliom-Patienten, bei denen der Tumor beson-ders aggressiv ist, verstärkt Kynurenin nachweisen“, erklärt Professor Michael

Platten. Kynurenin entsteht beim Abbau der Aminosäure Tryptophan – ein Be-standteil von Nahrungs-Eiweißen. Die For-scher zeigten: Kynurenin aktiviert den so genannten Dioxinrezeptor. Dies fördert das Tumorwachstum und schwächt das Immunsystem. Bislang war lediglich be-kannt, dass der Dioxinrezeptor durch Um-weltgifte, z.B. das krebserregende Dioxin, aktiviert wird. Und noch ein weiteres No-vum können die Forscher präsentieren: Der Abbau der Aminosäure Tryptophan

erfolgte durch einen Eiweißstoff, ein so genanntes Enzym, den die Wissenschaft-ler bislang vor allem in Leberzellen ent-deckt hatten. „Dass das Enzym mit dem Namen Tryptophan-Dioxygenase, kurz TDO, auch in Krebszellen und verstärkt in besonders aggressiven Tumoren aktiv ist, hat uns überrascht.“ JB

Der körpereigene Botenstoff PIGF (Placen-tal growth factor) fördert die Ausbreitung von Leukämiezellen. Wird er mit Hilfe von Antikörpern blockiert oder seine Bildung im Knochenmark verhindert, steigt die Überlebenschance bei chronischem Blut-krebs. Diese vielversprechende Wirkung von PIGF-Blockern hat ein Team um Dr. Thomas Schmidt, Assistenzarzt an der Chirurgischen Klinik, an Mäusen nachge-

wiesen. Außerdem entdeckten die Wis-senschaftler, dass die Knochenmarkzel-len bei Patienten mit chronisch mye- loischer Leukämie (CML) verstärkt diesen Botenstoff bilden. „Leukämiezellen sor-gen mit Hilfe von Botenstoffen für eine Produktion von PIGF in Knochenmarkzel-len, wodurch in ihrer Umgebung ideale Wachstumsbedingungen für den Krebs entstehen“, erklärt Schmidt. Die PIGF-

Blocker wirkten zusätzlich zu dem bei CML gängigen Medikament Imatimib und verlängerten das Überleben der Mäuse. Selbst bei einer Form der Erkrankung, die gegen Imatimib resistent ist, war der Blo-cker effektiv. Die Arbeiten der Forscher aus Heidelberg, Leuven/Belgien, Kalifor-nien/USA, Jena und Aachen sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift „Cancer Cell“ erschienen.

Tina Bergmann

Wie bewegt sich der Malaria-Erreger im

menschlichen Körper?

laria-Parasiten (farrbige Lini-en) in der Haut von Mäusen.

Neues Angriffsziel bei chronischem Blutkrebs

Viren-Abwehrstoff kommt fast überall im Körper vor

Dioxin-ähnlicher Botenstoff macht Hirntumoren besonders aggressiv

die den Abwehrstoff CD317 bilden, färben sich rot.

Rezeptor AHR (braun) und Enzym TDO (rot). (Färbung: Felix Sahm, Abteilung Neuro-pathologie. Bild: „Nature“).

Neues aus der FORSCHUNG

This is a SEO version of 110808_KT_August-September_web_ID17186. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »