Warum ist die Parasitologie von solch großer Bedeutung?

Ungefähr ein Drittel aller Todesfälle ist auf Infektionskrankheiten zurückzuführen. Neben akuten Atemwegsinfektionen, AIDS und Tuberkulose tragen parasitäre Krankheiten einen beträchtlichen Teil zu dieser traurigen Tatsache bei. Parasitosen treten besonders häufig in tropischen Regionen auf, in welchen Unterentwicklung, Unterernährung, mangelnde Hygiene und Armut einen ergiebigen Nährboden für Malaria, die Schlafkrankheit, Schistosomiasis, Amöbiasis und viele andere Krankheitserreger schaffen.

Frühere Erfolge bei der Eindämmung tropischer Krankheiten gehören der Vergangenheit an. Die regulären Medikamente versagen heutzutage meist aufgrund der weit verbreiteten Resistenzen. Das gleiche gilt ebenso für Insektizide. Wurden sie früher noch weithin eingesetzt, um die Krankheitsübertragung durch die Erreger zu verhindern, sind sie heute aufgrund der Resistenzmechanismen nicht mehr wirksam. Die Entwicklung neuer und effektiver Strategien zur Eindämmung parasitärer Erkrankungen ist nur sehr eingeschränkt zu bewerkstelligen, wenn man bedenkt, dass unser Wissen über die ursächlichen Erreger und ihre Interaktionen mit dem menschlichen Wirt noch sehr rudimentär ist.

Die medizinische Parasitologie

Mit der Erforschung tropischer Krankheiten wurde, getrieben von den territorialen und ökonomischen Bestrebungen der europäischen Kolonialmächte, zur Wende des 19. Jh. begonnen. Schon wenige Zeit später konnte man wichtige Errungenschaften vorweisen, vor allen Dingen die Entdeckung der Chemotherapeutika zur Behandlung und Prophylaxe. Deutsche Wissenschaftler waren an diesen Entdeckungen maßgeblich beteiligt. Paul Ehrlich z.B. entwickelte ein Medikament gegen die afrikanische Schlafkrankheit, genannt Suramin, welches eines der ersten je hergestellten Chemotherapeutika war. Für seine bahnbrechende Forschung auf dem Gebiet der Entwicklung von Chemotherapeutika erhielt Paul Ehrlich 1921 den Nobel Preis. In den frühen 30er Jahren entwickelten Forscherteams der pharmazeutischen Firma Bayer die ersten synthetischen Antimalaria-Medikamente, wie z.B. Chloroquin.

Mit der Verfügbarkeit erfolgreicher Interventionsmaßnahmen nahm das Interesse an der Erforschung tropischer Krankheiten schnell wieder ab. Allein das Widererstarken einiger parasitärer Krankheiten wie Malaria und Trypanosomiasis (Schlafkrankheit) in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mit Millionen infizierter Menschen hat das öffentliche Interesse von Neuem erwachen lassen.

Unsere Wurzeln

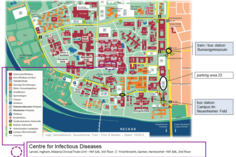

Da das Universitätsklinikum Heidelberg die Notwendigkeit von Expertenwissen auf dem Gebiet der Parasitologie erkannte, etablierte es 1965 die Abt. Parasitologie. Der erste Direktor war Hermann Peters. Ihm folgte 1976 Erhard Hinz. Mit der Ernennung von Michael Lanzer als Abteilungsleiter im Jahre 1998 wurde die Abteilung umstrukturiert, um in verstärktem Maße den Forschungsaktivitäten Rechnung tragen zu können.

Aktueller Schwerpunkt

Die jetzige Abt. Parasitologie ist interdisziplinär orientiert, d.h. sie verbindet klinische Forschung mit molekularen, biochemischen und physiologischen Ansätzen, um Fragen zur Pathophysiologie und zur Handhabung parasitärer Krankheiten, insbesondere Malaria und Trypanosomiasis nachgehen zu können. Der internationale Charakter der Abteilung lässt sich am besten daran illustrieren, dass viele der über 50 Wissenschaftler, die in unseren Arbeitsgruppen tätig sind, aus dem Ausland kommen.

Die Abteilung ist in ein ausgedehntes Kollaborationsnetzwerk eingebettet, sowohl auf lokaler, nationaler als auch internationaler Ebene. Es gibt mehrere Partnerschaften mit verschiedenen Forschungsgruppen in von Malaria betroffenen Ländern, was zugleich die Nähe und Relevanz unserer Forschung zu den Personen, die unserer Hilfe bedürfen, garantiert. Darüber hinaus ist in Burkina Faso, in Zusammenarbeit mit dem dortigen Gesundheitsministerium, eine Malaria-Feldstation eingerichtet worden.

Ein großes Dankeschön für die finanzielle Unterstützung unserer Forschung in den vergangenen Jahren geht an die Alexander von Humboldt-Stiftung, die Baden-Württemberg Stiftung, die Bill & Melinda Gates Stiftung, die Chica & Heinz Schaller Stiftung, die Daimler & Benz Stiftung, die Europäische Kommission, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, die International Human Frontier Science Program Organisation, den Wellcome Trust sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung.