Was bedeutete „Heimat“ für Anstaltsinsassen um 1900?

Das Museum Sammlung Prinzhorn untersucht im Rahmen des neuen Sonderforschungsbereiches „Heimat(en)“ Werke der eigenen Sammlung

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im Mai einen an der Universität Heidelberg angesiedelten Sonderforschungsbereich (SFB) zum Thema Heimat(en): Phänomene, Praktiken, Darstellungen bewilligt. Der Forschungsverbund, an dem sieben Fakultäten und 24 Teilprojekte beteiligt sind, widmet sich interdisziplinär der Aufgabe, das aktuelle und immer wieder umstrittene Phänomen Heimat auf seine historische und globale Relevanz zu prüfen. PD Dr. Thomas Röske, Leiter des Museum Sammlung Prinzhorn am Universitätsklinikum Heidelberg, und Medizinhistorikerin Prof. Dr. Maike Rotzoll, Universität Marburg, werden im Rahmen eines Teilprojektes des SFBs unter dem Titel Heimat(en) draußen und drinnen – Künstlerische Selbstverortungen von Psychiatrieinsassen um 1900 Werke der Sammlung Prinzhorn im Kontext des SFB erforschen.

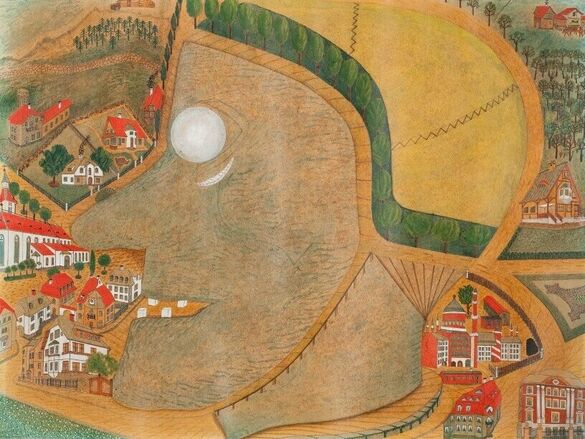

Was bedeutete um 1900 Heimat für Menschen, die, aus der übrigen Zivilgesellschaft ausgegrenzt, dauerhaft hinter Anstaltsmauern untergebracht waren? Auf diese Frage ergibt der weltweit einzigartige historische Bestand der Heidelberger Sammlung Prinzhorn (Bilder, Zeichnungen, Texte, Skulpturen, Kompositionen und Dokumente aus psychiatrischen Anstalten deutschsprachiger Länder zwischen 1840 und 1945) eine vielgestaltige Antwort. Einerseits betrifft „Heimat“ das Leben vor der Anstaltsaufnahme, wobei sich Erinnerung mit sehnsuchtsvoller Konstruktion der „verlorenen Heimat“ verbindet. Andererseits kann die Anstalt als „Heimat“ gesehen werden, nicht selten in ambivalenter Perspektive als Zufluchtsort und Gefängnis. Künstlerische Verfahren können helfen, sich die Erinnerung zu vergegenwärtigen, aber auch sich den Anstaltsraum anzueignen und sich in ihm heimisch zu machen. Gleichzeitig werden zuweilen bildnerische Ausdrucksmittel für komplexe Botschaften an die Heimat außerhalb der Anstaltsmauern genutzt, in denen die neue und die alte Heimat in Austausch treten. Und schließlich kommt es bei psychischen Ausnahmezuständen häufig zu einer Entfremdung vom Vertrauten, das Heimische wird unheimlich, was einige Werke eindrucksvoll veranschaulichen. Zusammengenommen ergeben die Werke zum Thema „Heimat“ einen Spiegel der Situation besonderer Ausgrenzung, in der sich Psychiatriepatienten im Untersuchungszeitraum befanden.

Das Projekt „Heimat(en)“ ermöglicht es also, gerade auch in der Zusammenschau mit anderen seiner Teilprojekte, das Phänomen Anstaltspsychiatrie von seiner subjektiven Seite neu in den Blick zu nehmen: Mit welchen künstlerischen Strategien reagierten die Betroffenen auf das emotionale Erleben der Entwurzelung und auf die Notwendigkeit eines „New Homing“? Diese spezifische Perspektive ergänzt nicht nur die Aspekte von Heimat(en) im geplanten SFB, sondern spitzt sogar, so die Hypothese, scheinbar Bekanntes auf unerwartete Weise zu im Sinne einer „Verzerrung zur Kenntlichkeit“. Das auf vier Jahre angelegte Projekt startet im Oktober 2024.

Über den Sonderforschungsbereich

https://www.dfg.de/de/service/presse/pressemitteilungen/2024/pressemitteilung-nr-23